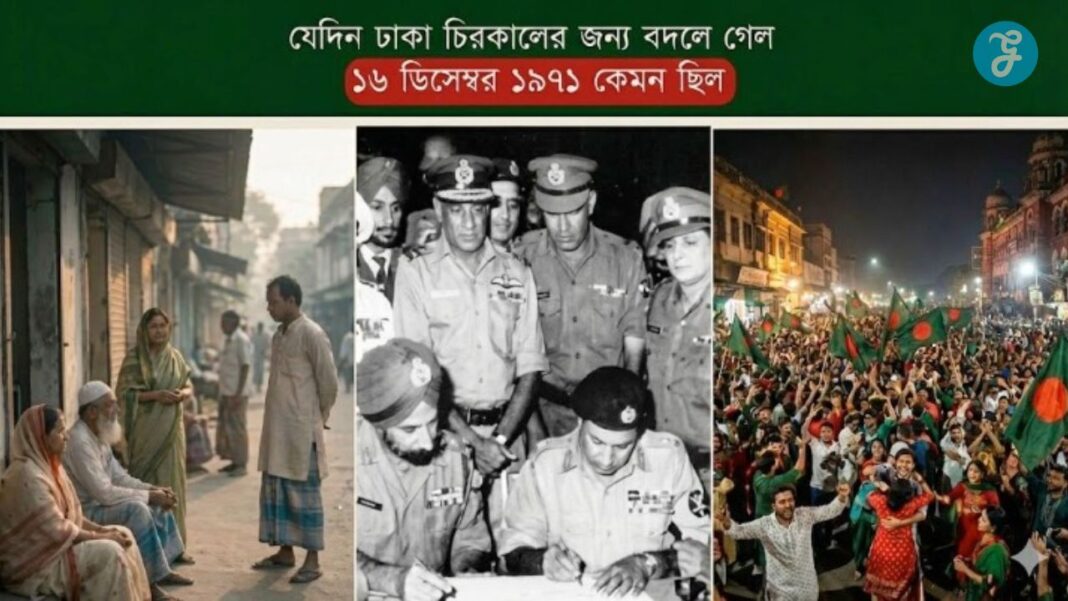

ঢাকা সবসময়ই এমন একটা শহর যে পরতে পরতে স্মৃতি ধরে রাখে—গলি আর গায়ে গায়ে লেগে থাকা ছাদের মধ্য দিয়ে, যানজট আর নদীর মধ্য দিয়ে, আর আমন্ত্রণ ছাড়াই জমে ওঠা ভীড়ের মধ্যে । কিন্তু কিছু তারিখ আছে যা স্মৃতির চেয়েও গভীর হয়ে ওঠে, এমন কিছু তারিখ যা শহরের কংক্রিটে খোদাই করা মনে হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, তেমনই একটা দিন ।

সেদিন ঢাকা ঠিক সেভাবে “বদলায়নি” যেভাবে শহরগুলো সাধারণত বদলায়—ধীরে ধীরে, বছরের পর বছর ধরে, নতুন ভবন আর নতুন রাস্তার মধ্য দিয়ে। সেদিন ঢাকা বদলে গিয়েছিল ঘণ্টার হিসাবে। যে রাস্তাগুলো ভয় আর আতংকিত নীরবতা পালন করত, সেগুলোই আবার কণ্ঠস্বর ধারণ করতে শুরু করল। যে জানালাগুলো সতর্ক আর অন্ধকার থাকত, সেগুলোই জ্বলে উঠতে লাগল।

যারা ফিসফিস করে কথা বলতে শিখেছিল, তারা রেডিওর কাছে ঝুঁকে পড়ল, তারপর উঠল ছাদে, আর শেষমেশ বেরিয়ে এল বাইরে—কারণ আকাশ, গুজব আর চলাফেরা সবই এমন কিছুর দিকে ইশারা করছিল যা অন্তর বিশ্বাস করতে চাইছিল কিন্তু কোথায় যেন একটা সংশয় তখন ও প্রশ্ন করছিল: এটা কি সত্যিই হচ্ছে?

এটা কোনো স্লোগানে ভরা ঘটনার পুনর্লিখন নয় । এটা একটা সযত্ন গবেষণাভিত্তিক পুনর্নির্মাণ, কেমন ছিল সেই দিনটা , বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস, প্রামাণিক নথিপত্র আর প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে সেদিনের এক আবেগিক ছবি আঁকার প্রচেষ্টা । আমরা ঢাকাকে দেখার চেষ্টা করেছি কারফিউ আর রেডিওর ফিসফিসানির উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলো থেকে, আত্মসমর্পণের অবিসংবাদী চিহ্নের মধ্য দিয়ে, সেই খোলা মাঠ পর্যন্ত যেখানে ইতিহাস প্রকাশ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল—আর সেই প্রথম রাতে যখন আলো নিজেই হয়ে উঠল এক ঘোষণাঃ ‘এই শহরে অন্ধকার আর ভয়ের রাজত্বের অবসান হয়েছে’ ।

সেদিনের আগে: কেন ঢাকার “বিজয়” ছিল একটা মুক্তিও

১৬ ডিসেম্বরের শক্তিটা ঠিকভাবে বুঝতে হলে ফিরে তাকাতে হয় মার্চের শেষ দিকের ঢাকায়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামে যে ভয়াবহ অভিযান শুরু করেছিল— তার পর থেকেই ঢাকা আর আগের মতো ছিল না। শহরটা ধীরে ধীরে এমন এক জায়গায় পরিণত হয়, যেখানে মানুষ শিখে নেয়—ভুল একটা নড়াচড়া, ভুল একটা কথা, কিংবা ভুল কারও সঙ্গে সম্পর্ক—সবই প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।

এর পরের মাসগুলোতে স্বাভাবিক জীবন আর স্বাভাবিক থাকেনি। বেঁচে থাকাটাই হয়ে উঠেছিল প্রতিদিনের প্রধান কাজ। কারফিউ, বিশৃঙ্খলা, অনিশ্চয়তা, চাপা ফিসফাস—সব মিলিয়ে একটা স্থায়ী আতঙ্কের আবহ তৈরি হয়েছিল, যেখানে বিপদ যে কোনো মুহূর্তে, কোনো পূর্বসংকেত ছাড়াই নেমে আসতে পারে— এই বোধটাই ছিল সবচেয়ে প্রবল।

যারা সরাসরি হামলার লক্ষ্য ছিলেন না, তাদের জীবনও এই পরিবেশে বদলে গিয়েছিল। ঢাকাকে সাধারণত চেনা যায় তার কোলাহলে—বাজারের হাঁকডাক, রিকশার ঘণ্টা, মানুষের কথাবার্তায় মুখর রাস্তা। কিন্তু দখলদারিত্বের ছায়ায় সেই উচ্চকণ্ঠতাই হয়ে ওঠে ঝুঁকিপূর্ণ। নীরবতাই তখন নিরাপত্তার ভাষা।

ডিসেম্বর আসতে আসতে শেষটা চোখের সামনে স্পষ্ট হতে থাকে। যুদ্ধ আর কোথাও দূরে চলছিল না—ঘটনাপ্রবাহ ঘনিয়ে আসছিল রাজধানীর চারপাশে। ডিসেম্বরের শুরুতে যখন যুদ্ধ ভারত–পাকিস্তান সংঘাতে রূপ নেয়, তখন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি অবস্থানের ভাঙন দ্রুততর হয়। ঢাকা আর শুধু একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল না; এই শহরটাই হয়ে উঠেছিল সেই মঞ্চ, যেখানে যুদ্ধের শেষ ও চূড়ান্ত স্বাক্ষর লেখা হবে।

১৬ ডিসেম্বরের আগের দিনগুলোতে ঢাকা: কারফিউ, গুজব আর রেডিও

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে অনেক বাসিন্দাই বুঝতে পারছিলেন—শেষটা আর খুব দূরে নেই। কিন্তু বোঝা আর বিশ্বাস করা এক বিষয় নয়। এত দিন ধরে ভয় আর অনিশ্চয়তার মধ্যে বেঁচে থাকা মানুষের কাছে আশায় ভরসা রাখা সহজ ছিল না।

আত্মসমর্পণের আগের দিনগুলোতে ঢাকা পড়ে যায় আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণের ভেতরে। কারফিউ আর চলাচলের কড়াকড়িতে শহরটা যেন ঘরের ভেতর বন্দি হয়ে যায়—নীরব থাকতে বাধ্য এমন এক সময়ে, যখন ইতিহাস ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে দরজা ভাঙতে প্রস্তুত।

এই নীরবতার ভেতরে রেডিও হয়ে ওঠে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী। মানুষ মন দিয়ে শুনত, প্রায়ই গোপনে—এমন সব খবর, যা ইঙ্গিত দিচ্ছিল পাকিস্তানি অবস্থান ভেঙে পড়ছে, আত্মসমর্পণও হয়তো আর দূরে নয়। কিন্তু আশা নিয়ে সবাই খুব সাবধানী ছিল। এর আগেও আশার মূল্য দিতে হয়েছে অনেকবার। খবর যতই স্পষ্ট হোক, অনেকেই আবেগকে আটকে রাখত। দখলদারিত্বের সময় একটা গুজব যেমন জীবন নিতে পারে, তেমনি খুব তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করাও হৃদয় ভেঙে দিতে পারে।

ফলে শহরটা দাঁড়িয়ে ছিল এক অদ্ভুত অপেক্ষায়—মনের ভেতর অর্ধেক উৎসবের স্পন্দন, আর শরীরজুড়ে অর্ধেক ভয়ের শীতলতা।

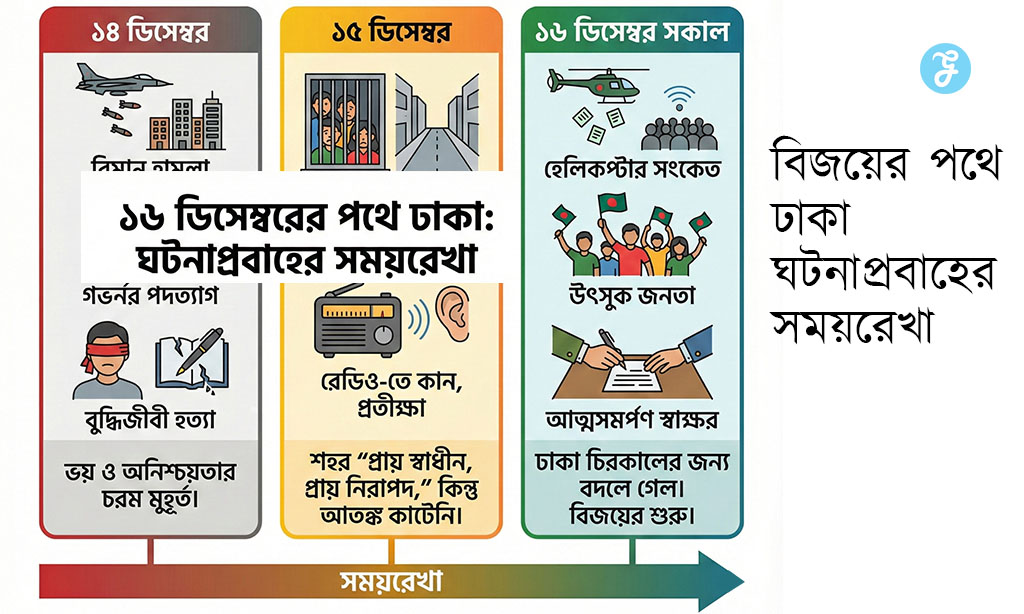

১৪ ডিসেম্বর: যখন পতন স্পষ্ট হয়ে উঠল

বিজয় দিবসের ঠিক দুই দিন আগে ঢাকায় ঘটে যায় এমন এক নাটকীয় ঘটনা, যা অনেকের কাছেই পরিষ্কার করে দেয়—কর্তৃপক্ষ আসলে নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করেছে। গভর্নর হাউসে তখন বৈঠক চলছিল, চারদিকে ভেঙে পড়া যুদ্ধপরিস্থিতির মাঝেই শাসনব্যবস্থাকে ধরে রাখার চেষ্টা। ঠিক সেই সময়ে শুরু হয় বিমান হামলা। এতে শুধু একটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি; ভেঙে পড়েছিল সেই ধারণাটাও যে রাজধানী নিরাপদ, অক্ষত থাকবে।

যখন রাজধানীর একেবারে কেন্দ্রে নেতৃত্বের ওপর আঘাত আসে, তার অভিঘাত শহরজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে—মানুষ চোখে না দেখলেও তা টের পায়। গুজবের গতিতে, আরও কড়া নিরাপত্তার মাধ্যমে, আর সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণে হঠাৎ দেখা দেওয়া তাড়াহুড়ো আর আতঙ্কে এই খবর ছড়িয়ে পড়েছিল।

তখনই শোনা যায়, গভর্নর পদত্যাগ করেছেন এবং তাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে। এটাও ছিল আরেকটা স্পষ্ট ইঙ্গিত—ক্ষমতার কেন্দ্র সরে যাচ্ছে, আর যারা ব্যবস্থার ভেতরে ছিল তারা নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যস্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে যখন পুরো ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়ছে।

১৪ ডিসেম্বর আরেকটি ভয়াবহ ঘটনার জন্যও চিরকাল স্মরণীয়—বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের লক্ষ্য করে নির্মম হত্যাকাণ্ড। যদিও এই লেখা মূলত ১৬ ডিসেম্বরকে ঘিরে, ঢাকার আবেগের মানচিত্রে বিজয়ের আনন্দকে আলাদা করা যায় না সেই গভীর শোক থেকে, যা তাকে ঘিরে আছে। বহু পরিবারের কাছে ১৪ থেকে ১৬ ডিসেম্বর মানে অন্ধকার থেকে আলোর সরল যাত্রা ছিল না। সেটা ছিল অন্ধকার, তার পর আরও গভীর অন্ধকার—আর তারপর হঠাৎ করে খুলে যাওয়া একটি দরজা, যে দরজার দিকে তারা তাকিয়ে ছিল প্রিয় মানুষের ফিরে আসার আশায় কিন্তু মানুষগুলো আর ফিরে আসেনি।

১৫ ডিসেম্বর: শ্বাসরুদ্ধকর সময়ে প্রায় থমকে যাওয়া শহর

১৫ ডিসেম্বর ঢাকার জীবন চলছিল এক ধরনের “প্রায়”-এর ভেতর দিয়ে । প্রায় স্বাধীন, প্রায় শেষ, প্রায় নিরাপদ—সবকিছুর সঙ্গেই জুড়ে ছিল ওই একটা শব্দ: প্রায় ।

ভেঙে পড়তে থাকা শাসনের শেষ দিনগুলোতে মানুষের আচরণ স্বাভাবিকভাবেই আরও সতর্ক হয়ে ওঠে। কারণ পতনের মুহূর্তটা সব সময় শান্ত হয় না; তা সহিংসও হতে পারে। আশা বাড়লেই যে ভয় মিলিয়ে যায়, তা নয়— অনেক সময় ভয় আরও তীব্র হয়, কারণ মরিয়া মানুষ বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত নিতে পারে ।

অসংখ্য ঘরের ভেতরে তখন একই দৃশ্য বারবার ঘটছিল । কেউ রেডিওর শব্দ কমিয়ে দিচ্ছে, কেউ জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে। কথাবার্তা শুরু হয়, আবার হঠাৎ থেমে যায়—বাইরে কোনো অচেনা পায়ের শব্দ কানে এলেই ।

১৫ ডিসেম্বরের ঢাকাকে যদি একটি ছবিতে ধরতে চান, তবে সেটি হবে এমন এক শহর—যেখানে প্রত্যাশা আর আতঙ্ক একই ঘরে বসবাস করছিল, পরস্পরের খুব কাছাকাছি, অথচ দুটোই নিঃশব্দ ।

১৬ ডিসেম্বরের সকাল: আকাশ কথা বলতে শুরু করে

অনেক ঢাকাবাসীর কাছে প্রথম নিশ্চিত সংকেতটা কোনো ঘোষণাপত্রে আসেনি। সেটা এসেছিল মাথার ওপরের আকাশ থেকে—উড়ন্ত শব্দ আর নড়াচড়ার ভেতর দিয়ে।

হেলিকপ্টার যেন নিজেই এক ধরনের ভাষা হয়ে উঠেছিল—দ্রুত, স্পষ্ট, আর এমন কিছু যাকে সহজে গুজব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দিনের পর দিন ঘরের ভেতর আটকে থাকা মানুষজন ছাদে উঠে পড়ল, উঠোনে এসে দাঁড়াল, জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। সবার আঙুলই প্রায় এক দিকে—আকাশের দিকে।

আকাশের এমন ক্ষমতা আছে, যা পুরো শহরের মনোযোগ একসঙ্গে বেঁধে ফেলতে পারে—যেটা কোনো সংবাদপত্রও পারে না। যখন একই বিমান একের পর এক পাড়া ছুঁয়ে যায়, তখন সবাই একই সময়ে একই বার্তাটা পায়: কিছু একটা বদলাচ্ছে, আর সেটা এখনই ঘটছে।

তবু তখনও পুরো বিশ্বাস আসেনি। দীর্ঘ মাসের দখলদারিত্ব মানুষকে শিখিয়ে দিয়েছিল—ভালো খবরকে সন্দেহের চোখে দেখতে, যতক্ষণ না সেটা রাস্তায়, দিনের আলোয়, চোখের সামনে দাঁড়ায়।

তাই ঢাকা সেই সকাল পার করল, আর ধীরে ধীরে দুপুরের দিকে এগোলো—ঠিক এমন একজন মানুষের মতো, যে একটা সত্যের দিকে হাঁটছে, ধীর আর ভয় মেশানো জড়তা নিয়ে ।

পর্দার আড়ালে: তেজগাঁও, সদর দপ্তর আর আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়া

শহরের মানুষ যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল, ঠিক তখনই পর্দার আড়ালে চলছিল আত্মসমর্পণের জটিল কাজ। এই প্রক্রিয়ার জন্য দরকার ছিল দ্রুত কিন্তু অত্যন্ত সতর্ক সমন্বয়—নথিপত্র প্রস্তুত করা, বৈঠক বসানো, কমান্ডারদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা, আর কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রিত হস্তান্তর।

বিভিন্ন বিবরণ থেকে জানা যায়, তেজগাঁও বিমানবন্দর এবং পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক সদর দপ্তর ছিল এই সময়ের মূল কেন্দ্রবিন্দু। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ও প্রতিনিধিরা সেখানে জড়ো হন। আত্মসমর্পণের দলিলগুলো উপস্থাপন করা হয়, খুঁটিয়ে দেখা হয়, তারপর সেগুলোতে স্বাক্ষর করা হয়। দূর থেকে দেখলে হয়তো মনে হচ্ছিল—কিছু একটা খুব দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু কাছ থেকে দেখলে বোঝা যেত, প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল পরিকল্পিত, যার লক্ষ্য ছিল সংগঠিত যুদ্ধের ইতি টানা এবং আরও প্রাণহানি ঠেকানো।

এই দিকটা মনে রাখা জরুরি, কারণ এটা ১৬ ডিসেম্বরকে নিছক কোনো পৌরাণিক ঘটনার মতো হতে দেয় না। ঢাকার মুক্তি ছিল শুধু আবেগের বিস্ফোরণ নয়; এটি ছিল এক বাস্তব প্রশাসনিক ও সামরিক রূপান্তর, যা আনুষ্ঠানিক ও নথিভিত্তিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হয়েছিল।

তবুও, সেই দিন আবেগ আর শৃঙ্খলিত প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত এসে মিলেছিল গভীর এক প্রতীকী মুহূর্তে।

রেসকোর্স ময়দান: যেখানে একটি শহর ইতিহাসের এক স্বর্ণ-অধ্যায়ের সাক্ষী হয়ে উঠেছিল

আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানটি হয়েছিল রমনা রেসকোর্স ময়দানে—যা আজ আমরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নামে চিনি। জায়গাটার গুরুত্ব এখানেই যে এটি কোনো গোপন বা বিচ্ছিন্ন স্থানে ছিল না। কোনো ভবনের ভেতরে লুকিয়ে রাখা হয়নি এই মুহূর্ত। এটি ছিল খোলা, প্রকাশ্য, শহরের একেবারে কেন্দ্রে—যেখানে সাধারণ মানুষও নিজেকে ইতিহাসের সরাসরি সাক্ষী বলে অনুভব করতে পারে, শুধু কর্মকর্তারা নয়।

সেই দিনের বর্ণনায় সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী দিকগুলোর একটি ছিল সব কিছুর অস্বাভাবিক সরলতা। কোনো বিশাল মঞ্চ ছিল না, ছিল না কোনো সাজানো হলঘর। ছিল শুধু দরকারি জিনিসগুলো—একটা টেবিল, দুটো চেয়ার, আর একটি দলিল, যা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস ও মানচিত্র নতুন করে লিখে দেবে।

এই সাধারণ ব্যবস্থাপনাই মুহূর্তটির মাহাত্ম্যকে আরও গভীর করে তোলে। নয় মাসের রক্তক্ষয় আর সহিংসতার পর, যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি লেখা হয় কালি দিয়ে কাগজে—এমন এক টেবিলে, যা যেকোনো সাধারণ বৈঠকেই ব্যবহার করা যেতে পারত। চারপাশে ছিল এক বিশাল জনতা, যারা জানত—এই কাগজের প্রতিটি লাইনের পেছনে লুকিয়ে আছে হাজার হাজার প্রাণের গল্প।

দৃশ্যটির বৈপরীত্য ছিল চোখে পড়ার মতো—

সাধারণ কাঠের চেয়ারের পাশে ঝলমলে ইউনিফর্ম আর সামরিক চিহ্ন,

একটি আইনি দলিলের পাশে মানুষের কাঁচা, অবদমিত আবেগ,

আনুষ্ঠানিক ভঙ্গির পাশে কাঁপতে থাকা হাত,

আর যে খোলা মাঠ একসময় ভাষণ আর জনসমাবেশ দেখেছে, আজ সে মাঠই সাক্ষী থাকছে

একটি চূড়ান্ত উপসংহারের।

এটাই ছিল ১৬ ডিসেম্বরের চেহারা— অসাধারণ এক মুহূর্ত, যা জন্ম নিয়েছিল আশ্চর্যরকম সাধারণ এক পরিবেশে।

স্বাক্ষর: আত্মসমর্পণের সেই মুহূর্তে আসলে কী ঘটেছিল?

ঘটনাটা সরল, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের পূর্ব কমান্ড ভারতের নেতৃত্বে যৌথ কমান্ডের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল। এই স্বীকৃতি কেবল যুদ্ধবিরতি বা গুজব ছিল না, বরং আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদের সঙ্গে আচরণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল। এটি ছিল এক লিখিত দলিল, যা ঊর্ধ্বতন কমান্ডাররা স্বাক্ষর করেছিলেন এবং যার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সামরিক নিয়ন্ত্রণের অন্ত্যস্থল ঘটেছিল।

যখন বলা হয়, “ঢাকা চিরকালের জন্য বদলে গেল,” তখন ঠিক এই মুহূর্তকেই ইঙ্গিত করা হয় । কারণ একবার সেই স্বাক্ষর হয়ে গেলে, শহরের ভবিষ্যৎ নিয়ে আর কোনো দ্বিধা ছিল না—সব কিছু তখন নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল ।

জনতা কী অনুভব করেছিল: আনন্দের মধ্যে সত্যের প্রমাণ

যখন মানুষ বিজয় দিবসের কথা বলে, তারা প্রায়ই আনন্দের কথা মনে করে। কিন্তু ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর আনন্দ কেবল খুশি নয়—এটা ছিল এক ধরনের প্রমাণ। দখলদারির ছায়ায় আনন্দ বিপজ্জনক মনে হতে পারে, এমন কিছু যা শাস্তি আনতে পারে। কিন্তু মুক্তির দিনে, আনন্দ হয়ে ওঠে নাগরিক কর্তব্য। এটি প্রকাশ্য হয়, উচ্চকণ্ঠ হয়, প্রতিবেশীদের জানাতে চায়, “এটা সত্যি। এটা ঘটছে। বাইরে এসো।”

রেসকোর্সের জনতা কেবল একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছিল না; তারা একসাথে একটি বাস্তবতা নিশ্চিত করছিল। এটি বিচ্ছিন্নতাকে ভেঙে দেয় এবং ভাগাভাগি করা সত্য দিয়ে মানুষকে একত্রিত করে।

এবং সঙ্গে ছিল শোকও। অনেকের জন্য আনন্দ আর শোক হাত ধরাধরি করে এসেছিল। বিজয় মৃতদের ফিরিয়ে আনেনি, যা হারানো হয়েছে তা পুনরুদ্ধার করেনি। তাই শহরের উদযাপন ছিল ভারসাম্যবহনকারী। মানুষ কেঁদেছিল শুধু খুশির জন্য নয়, বরং পেছনের মাসগুলো চুপচাপ বহন করার ভারও ঢেলে দেওয়ার জন্য।

স্বাধীনতার প্রথম রাত: জানালায় আলো

যদি আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানটা যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হয়, তাহলে ১৬ ডিসেম্বরের রাত ছিল আবেগের দিক থেকে একেবারে নতুন শুরুর মুহূর্ত। প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতিতে সেই রাতটা বারবার ফিরে আসে একই ছবিতে—পাড়াগুলো উজ্জ্বল, জানালাগুলো খোলা, আলো জ্বলছে, আর মানুষ যেন আর লুকোতে চাইছে না। যেখানে রাস্তার আলো কম, সেখানে ঘরগুলোই রাস্তা আলোকিত করছে। এটা শুধু কাব্যিক দৃশ্য নয়—এটা ছিল এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক উল্টে যাওয়া।

দখলদারিত্বের দিনগুলোতে মানুষ শিখে ফেলে আলো কম রাখতে, চলাফেরা কম করতে, চোখে না পড়তে—মনোযোগ এড়াতে। কিন্তু স্বাধীনতার প্রথম রাতে আলো জ্বালানোই হয়ে উঠল এক ধরনের ঘোষণা। যেন কেউ বলছে:

“আমরা এখানে আছি।”

“আমরা আর লুকিয়ে নেই।”

“এই শহর আবার তার মানুষদের।”

রাস্তায় ছোট ছোট মিছিল বেরোল। মানুষ গান গাইল। তারা জোরে কথা বলল—যেন অনেকদিন পর নিজের কণ্ঠ আবার ফিরে পেল। তারা জমায়েত হলো, হাঁটল, থামল, কথা বলল—পাবলিক স্পেসটাকে আবার নিজের মতো করে দখল নিল।

কল্পনা করা যায়, ঢাকার শব্দদৃশ্য যেন রিয়েল-টাইমে বদলে যাচ্ছিল—হঠাৎ স্বতঃস্ফূর্ত চিৎকার ফিরে আসছে, খোলা হাসি ছড়িয়ে পড়ছে, গলির ভেতর দিয়ে গান বয়ে যাচ্ছে, আর একের পর এক দরজা খুলছে—প্রতিবেশীরা বাইরে বেরিয়ে এসে নিশ্চিত হতে চাইছে: সত্যিই কি পৃথিবীটা পাল্টে গেছে?

ঢাকা কেমন ছিল—জায়গায় জায়গায়

ঢাকা কেবল একটি দৃশ্য নয়; শহরের ল্যান্ডমার্ক আর স্থানগুলো দিয়েই দিনটাকে বোঝা যায়।

ছাদ আর উঠোন

দিনের প্রথম নিশ্চিতকরণ এসেছে ওপর থেকে। ছাদ হয়ে উঠেছে পর্যবেক্ষণ ডেক, আর উঠোন হয়েছে জমায়েতের স্থান। মানুষ আঙুল তুলেছে, তর্ক করেছে, হেসেছে, একে অপরকে সংশোধন করেছে: “ওটা ভারতীয় হেলিকপ্টার।” “না, ওটা—” “শুনো তো।”

রাস্তা আর চেকপয়েন্ট

সমাপ্তি এলো তবুও শহরে থেকে গেছে নিয়ন্ত্রণের শারীরিক স্মৃতি: চেকপয়েন্ট, পাহারাদার এলাকা, জরুরি চলাচলকারী যানবাহন। রূপান্তর তাত্ক্ষণিক নয়; পুরনো কাঠামো হঠাৎ উধাও হয় না।

তেজগাঁও

বিমানক্ষেত্র হলো যেখানে ইতিহাস কাগজপত্রের সঙ্গে আসে। তেজগাঁওয়ের মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও নথিপত্রের চলাচল সামরিক বাস্তবতাকে আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণে রূপান্তর করতে সাহায্য করেছিল।

রমনা রেসকোর্স ময়দান (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)

খোলা মাঠ যেখানে জনসাধারণ উপসংহার দেখতে পেত। এমন জায়গা যেখানে শহরের রাজনৈতিক পরিচয় এক ফ্রেমে দৃশ্যমান হয়েছিল—একটি জনতা, কমান্ডাররা, আর একটি দলিল।

রাতে ঘরবাড়ি

সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ল্যান্ডমার্ক: জানালা। পর্দার পেছনে আলো। খোলা দরজা। পরিবার একত্রিত হয়েছে। ঢাকা আবার নিজেকে জ্বালিয়ে তুলেছে।

সংখ্যা আর “বৃহত্তম আত্মসমর্পণ” দাবি নিয়ে সতর্ক নোট

অনেক জনপ্রিয় বর্ণনায় বলা হয়, আত্মসমর্পণের পর প্রায় ৯০,০০০-এর বেশি পাকিস্তানি কর্মী যুদ্ধবন্দী হয়েছিল—এবং এটাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় গণ আত্মসমর্পণগুলোর একটি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সংখ্যাটা সাংবাদিকতা ও জনইতিহাসে বারবার এসেছে, কিন্তু এখানে একটা সতর্কতা থাকা জরুরি: এই হিসাবটা বদলাতে পারে কারা “কর্মী” হিসেবে গণনা হচ্ছে তার ওপর—নিয়মিত সৈন্য, আধাসামরিক বাহিনী, সহায়তাকারী কর্মী বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইউনিট অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে কি না, সেই অনুযায়ী।

প্রকাশনার নির্ভুলতার জন্য, ৯০,০০০ সংখ্যাটাকে “ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত একটি অনুমান” হিসেবে উপস্থাপন করাই সাধারণত বেশি নিরাপদ—একেবারে নির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত গণনা হিসেবে নয়—যদি না আপনি প্রাথমিক নথি বা সরকারি কোনো নির্দিষ্ট হিসাব সরাসরি উদ্ধৃত করছেন। তবে মূল বাস্তবতা এতে বদলে যায় না: আত্মসমর্পণে জড়িত ছিল বিপুল সংখ্যক বাহিনী, এবং এর মাধ্যমেই কার্যত বাংলাদেশে পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃত্বের অবসান ঘটে।

কেন ঢাকা চিরকালের জন্য বদলে গেল

শহর বদলায় ফ্লাইওভার, নতুন ভবন, আর রাস্তার মানচিত্রে। কিন্তু ঢাকা বদলে গিয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ আরও গভীরভাবে—মানুষ আর ক্ষমতার সম্পর্কের ভেতরেই।

বিজয়ের আগে শহরের প্রকাশ্য স্থান ছিল নিয়ন্ত্রণের ভেতরে। কথা বলা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ, চলাফেরা অনেক সময় শাস্তির কারণ হতে পারত। খবর আর সত্য লুকিয়ে থাকত ফিসফিস করে বলা কথায়, ইশারায়, আর ভয়ে।

আর বিজয়ের পর, সেই প্রকাশ্য স্থানটা যেন আবার খুলে গেল। মানুষ কথা বলল, আলো জ্বালাল, রাস্তায় বেরোল—যেন অনেকদিন পর নিজের শহরকে আবার নিজের বলে দাবি করল। রাজধানী হয়ে উঠল এমন একটা জায়গা যেখানে পতাকা, রাস্তা, এমনকি বাতাসও এক নতুন জাতীয় গল্পের অংশ হয়ে দাঁড়াল।

এই কারণেই মানুষ আজও বলে—ঢাকা চিরকালের জন্য বদলে গেছে। কারণ সেদিন শুধু একটা যুদ্ধ শেষ হয়নি; বদলে গিয়েছিল শহরে প্রকাশ্যে বেঁচে থাকার মানে—কীভাবে হাঁটবে, কথা বলবে, জড়ো হবে, আর নিজের উপস্থিতিকে দৃশ্যমান করে তুলবে।

শেষ কথা

বিজয় দিবসকে আমরা প্রায়ই মনে রাখি অনুষ্ঠান, পতাকা, আর পরিচিত কিছু বাক্যাংশের ভেতর দিয়ে—আর সেগুলো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ১৬ ডিসেম্বরকে যদি আমরা সত্যিই সততার সাথে সম্মান করতে চাই, তাহলে মনে রাখতে হবে ঢাকা কীভাবে দিনটাকে বেঁচেছিল: টানটান অপেক্ষা আর হঠাৎ মুক্তির একদিন হিসেবে—যেখানে প্রকাশ্য ইতিহাসের পাশে দাঁড়িয়েছিল ব্যক্তিগত ভাঙন, আর কাগজ-কলমও যেন মানুষের জীবনের ভার বহন করছিল।

ঢাকা চিরকালের জন্য বদলে যায়নি শুধু একটি দলিলে স্বাক্ষর পড়েছিল বলে—যদিও সেই স্বাক্ষর ছিল সিদ্ধান্তমূলক—বরং বদলে গিয়েছিল, কারণ যে শহরকে দীর্ঘদিন নীরব থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল, সে আবার ফিরে পেয়েছিল তার কণ্ঠ। মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়েছিল, মন দিয়ে শুনেছিল, ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, আর আবার নিজের করে নিয়েছিল সেই সাধারণ জিনিসগুলো—যেগুলো দখলদারিত্ব অস্বাভাবিক করে তুলেছিল: খোলা জানালা, জ্বলে থাকা আলো, ভয় ছাড়া কথা বলা, আর পরিণতি হিসাব না করে রাস্তায় হাঁটা।

আপনি যদি এটা ২০২৫ সালে পড়ে থাকেন, তাহলে বিজয় দিবস পালন করার সবচেয়ে অর্থপূর্ণ উপায় হতে পারে দুটো সত্য একসাথে বহন করা—মুক্তির আনন্দ, আর সেই মুক্তির মূল্য। ইতিহাসকে শুধু পোস্টারে আটকে না ফেলা। স্মরণকে যাচাইকৃত তথ্যের সঙ্গে নোঙর করা, কিন্তু সেই তথ্যের পেছনে থাকা মানুষের বাস্তবতার জন্যও জায়গা রাখা। কারণ ১৬ ডিসেম্বরের চেতনা শুধু “কী ঘটেছিল” তা নিয়ে নয়—এটা “তারপর বেঁচে থাকা মানুষদের কাছে কী দাবি রেখেছিল” সেটাও: দায়িত্ব, মর্যাদা, আর স্বাধীনতা অর্জনের পর তাকে রক্ষা করার সাহস।